こんばんは。

雨の日が続いていましたが、最近また晴れの日が続いています。

岡山では気温もちょうど良く、とってもいいお天気です。

今日はそんなお天気の日に持っていきたい「お弁当にまつわるモノ」について

ご紹介いたします。

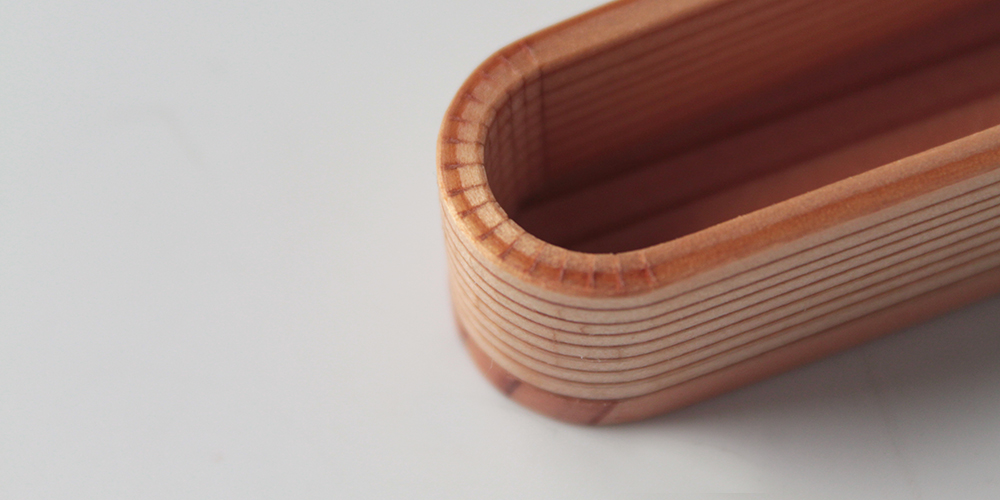

草刈庄一さんの曲げわっぱ

草刈庄一さんは、大工の家に産まれ20歳の時に県内の家具工場で実務経験を積み、

その後に木工活動集団 MOCKATS(モッカツ)として独立して現在に至ります。

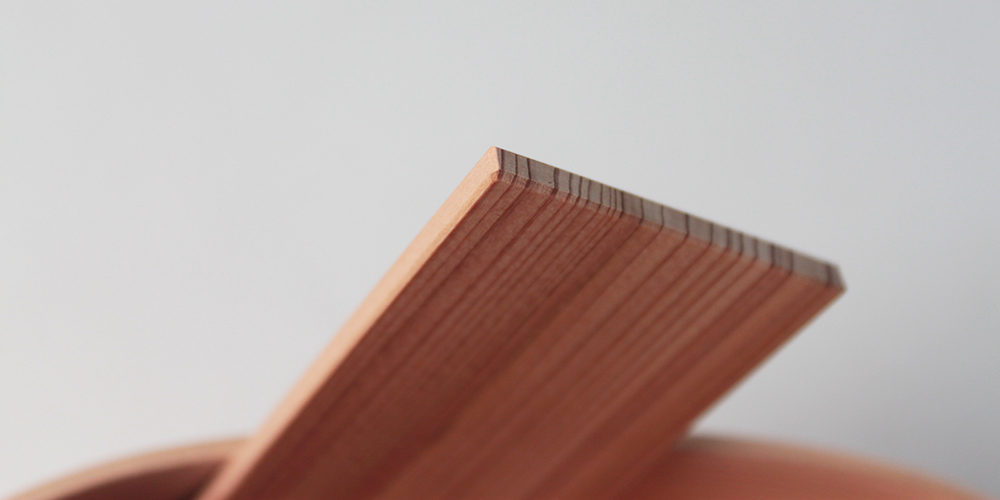

鳥取県智頭町は全国屈指の杉の産地。

面積の約93%を山林が占めるこの町で智頭杉を使った日用品を主に制作されています。

曲げわっぱの歴史

曲げわっぱの歴史を探っていくと、奈良時代にまで遡り、

マタギと呼ばれる木こりが杉の木を生のまま曲げ、桜の皮で縫い止めた弁当箱を作ったのが始まりだといわれていますが、

約2000年前の地層からも発掘されていた、という情報もあります。

その後生産が盛んになったのは、約400年前の関ヶ原の戦いの頃で、

冷水害による貧乏に困り果てた下級武士の為に、内職として奨めた事が始まりです。

真実は定かではないですが、ハッキリと分かる事は、

「大昔から形変わらず伝えられてきた素晴らしい道具」という事です。

全く景色が違う大昔に、今でも色んな人が使っている曲げわっぱを

使っている姿を想像すると、事の壮大さに驚きを隠せません。

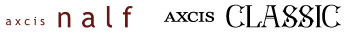

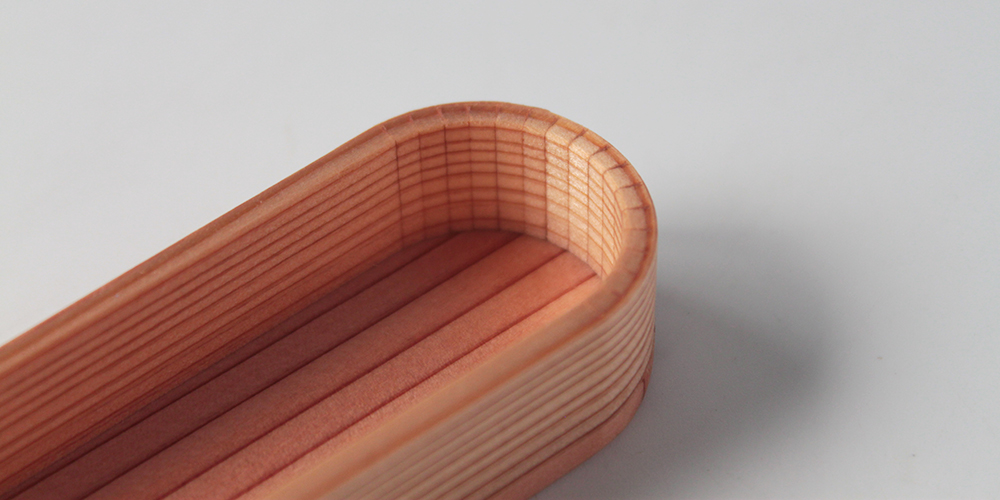

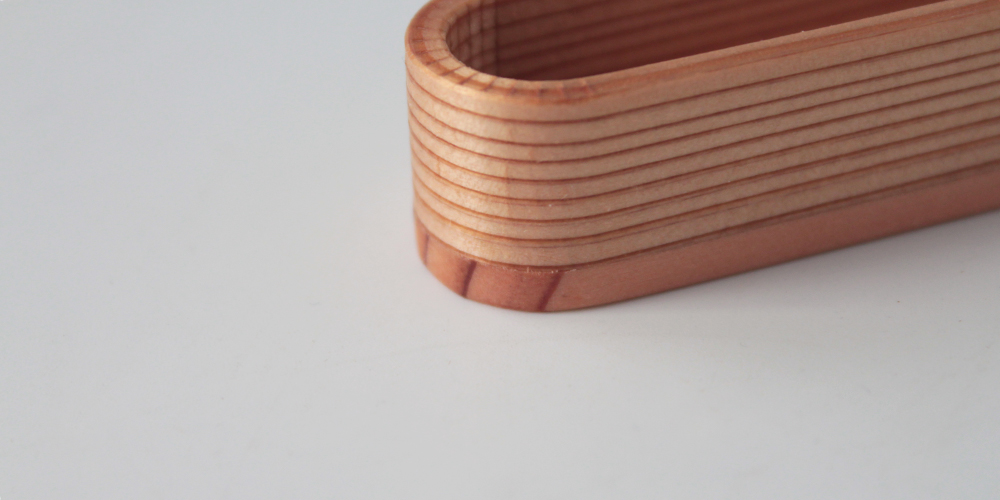

そもそも、曲げわっぱとは

杉や桧の薄板を曲げて作られる箱状、または筒状の木製品です。

主におひつや弁当箱として使われますが、

照明やインテリア家具等にも応用され、注目を集めています。

おひつや弁当箱として使う場合、天然木の水分の吸湿効果によって

時間がたってもご飯がふっくらおいしくいただける、傷みにくい等の利点があります。

ここで、曲げわっぱの基本的な使い方についてご紹介します。

①洗剤は使用せず、お湯でアクリルたわし等を用いしっかり洗ってください。食洗機は使用しないでください。

②洗った後は【内側を上向きにして】しっかり乾燥させてください。

③電子レンジは使用しないでください。

④ご飯を詰める前に一度水でサッと濡らしていただくとご飯がこびり付きにくくなります。

上記の4点を守れば、曲げわっぱをより長くお使いいただく事ができます。

使用していくにつれてスミが黒く変色していく事がありますが、カビではありませんのでご安心ください。

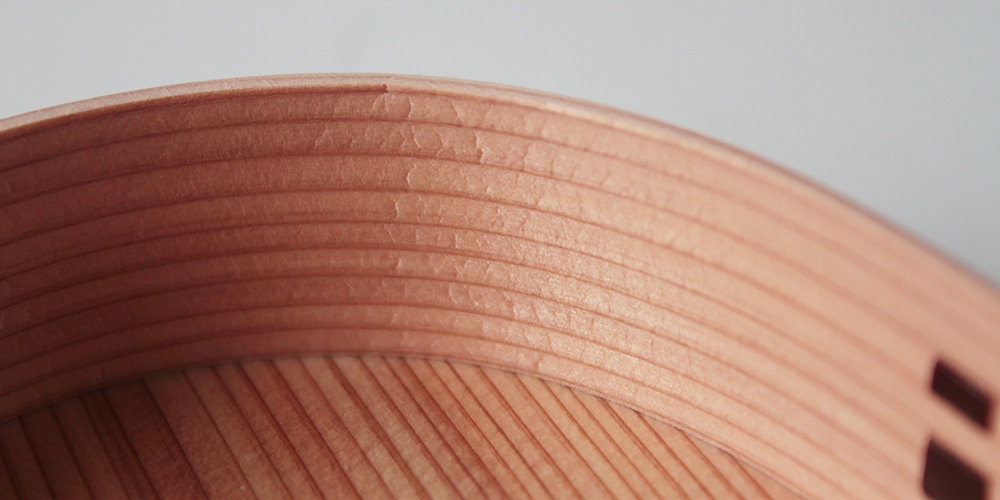

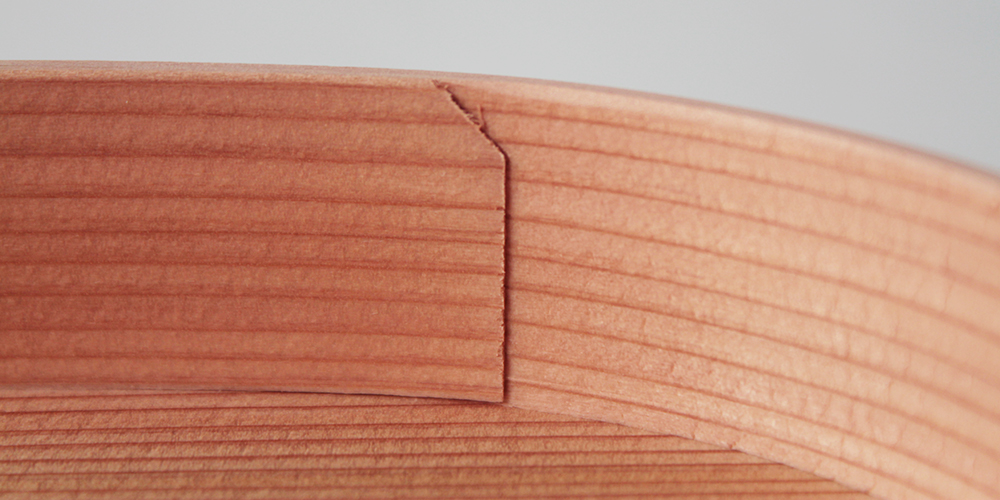

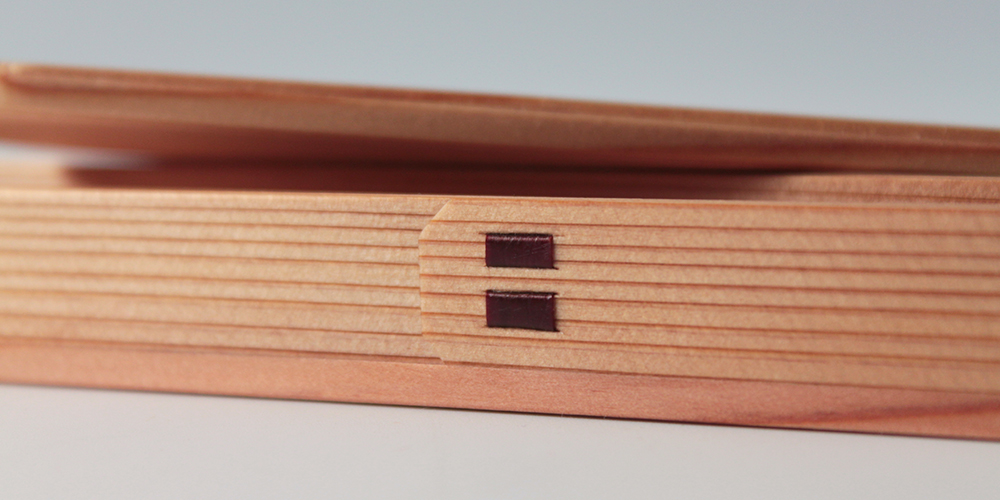

同じ技術でつくられている箸箱も

曲げわっぱと同じ技術で作られた箸箱。

とっても美しいつくりです。

綺麗な面や、カーブの様子など、

ちいさな建築を思わせるつくりです。

シンプルながらあまり見かけないデザインなので、

他と違った箸箱を探している方にぴったりの箸箱です。

100年以上続く老舗ポットメーカー

こちらの水筒は、100年以上続く

ドイツの老舗ポットメーカー「helios」の水筒です。

誰でも簡単に使用できるように設計された

ユニバーサルデザインと高品質なつくりが認められ、

ヨーロッパの一流ホテルのルームサービスやレストラン、

病院、介護施設など世界中で愛されている水筒です。

アクシスオンラインでは、その中から4色を取り揃えております。

中身がステンレス製でなく、昔ながらのガラス製なので

飲み物の味や匂いを損ないません。

お弁当の時間をより素敵に

草刈庄一さんの曲げわっぱ、箸箱、ドイツheliosの水筒についてご紹介いたしました。

私も先日、草刈庄一さんの曲げわっぱを購入したのですが、

お弁当の時間が毎日、より楽しみになりました。

手間がいるものではありますが、

帰ってから丁寧に洗うのも愛着が湧いていいものです。

ぜひ、この春夏にいかがでしょうか。

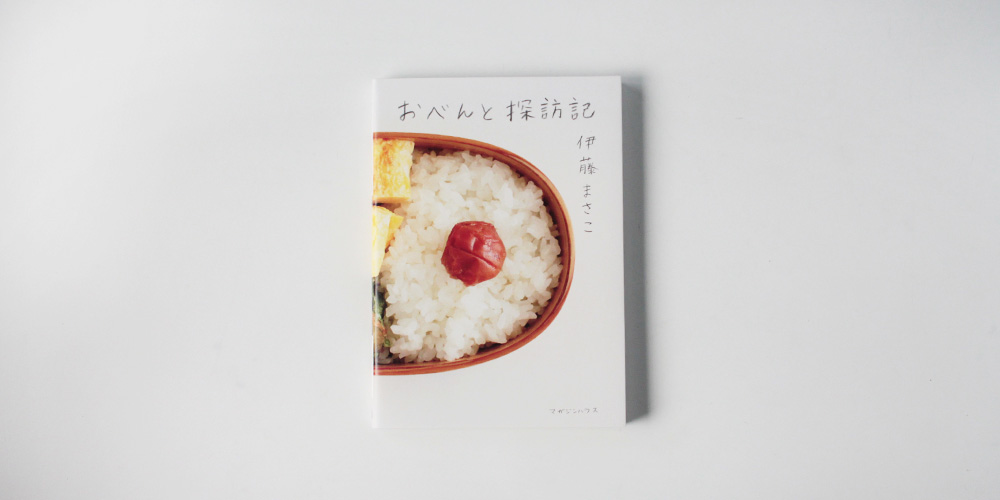

最後に、伊藤まさこさんの「おべんと探訪記」。

これを読んで私は、奈良の「柿の葉寿司」が食べたくなりました。

奈良の街並み、とっても好きなんです。

以上、小言でした。

本が気になる方は、ぜひお近くの書店へ。